La fin de la détention des derniers otages israéliens marque une étape historique du conflit entre Israël et le Hamas. Si l’échange de prisonniers symbolise un tournant humanitaire et politique, il soulève aussi des questions cruciales pour les forces armées : quelle doctrine adopter après un conflit asymétrique prolongé ? Quels enseignements tirer du retrait partiel de Gaza et du rôle croissant de la médiation américaine ?

Une opération d’échange sous haute coordination militaire

La libération des 20 otages israéliens a nécessité une mobilisation logistique sans précédent. Les unités du Commandement Sud et le Shin Bet ont sécurisé plusieurs zones de transit avant la remise officielle à la Croix-Rouge, sur la base d’une trêve temporaire strictement encadrée. L’armée israélienne a confirmé que quatre dépouilles d’otages avaient également été restituées, tandis que la libération de 1 968 détenus palestiniens s’est déroulée sous surveillance militaire et diplomatique conjointe.

D’après les officiers impliqués, l’opération a mobilisé près de 4 000 soldats et officiers de liaison, notamment pour les transferts entre les bases de Beer-Sheva et les points de passage de Kerem Shalom et Erez. L’armée israélienne a insisté sur la nécessité de maintenir un niveau d’alerte élevé, les risques d’attaques opportunistes du Hamas ou de groupes dissidents n’étant pas écartés.

Sur le plan technique, le renseignement militaire (Aman) a joué un rôle central en validant la liste des prisonniers palestiniens relâchés afin d’éviter tout retour immédiat au combat. La présence d’observateurs égyptiens et qataris a permis de garantir la neutralité logistique, tout en assurant un suivi post-échange sur le terrain.

Les enseignements stratégiques pour Tsahal

Cet échange inédit met en lumière les failles structurelles du dispositif israélien lors du conflit de 2023-2025. L’armée reconnaît que le modèle de dissuasion classique n’a pas suffi face à un ennemi combinant guerre de tunnels, guérilla urbaine et usage politique des otages. La capture de civils et de militaires israéliens a bouleversé la doctrine d’engagement, obligeant Tsahal à repenser sa gestion des opérations prolongées en zone densément peuplée.

Le renseignement tactique s’est révélé décisif : la localisation progressive des otages a reposé sur des interceptions de communications et des données satellitaires américaines. Ce partage d’information illustre la dépendance croissante d’Israël vis-à-vis de ses alliés occidentaux, en particulier de Washington. Parallèlement, les forces spéciales israéliennes ont développé de nouveaux protocoles d’intervention en milieu souterrain, inspirés des retours d’expérience des combats de Khan Younès.

Mais l’armée doit désormais composer avec une autre contrainte : le retrait partiel de Gaza. Le plan signé sous égide américaine prévoit la réinstallation progressive d’une force internationale, laissant à Tsahal un rôle de supervision et d’intervention rapide en cas de menace. Cette évolution stratégique, proche d’un modèle “post-occupation”, interroge les officiers supérieurs sur la capacité d’Israël à conserver une liberté d’action totale face à un ennemi reconstitué.

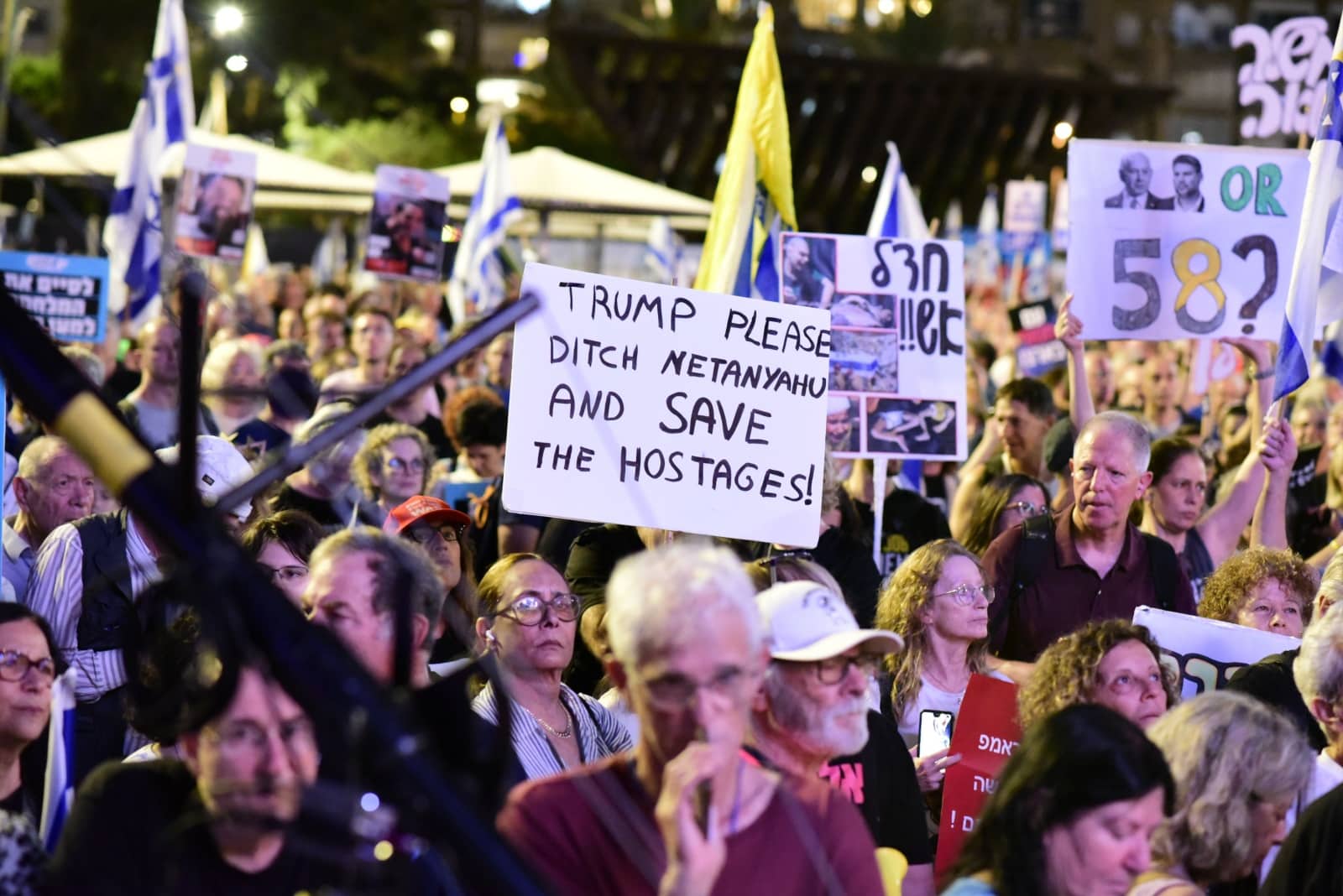

La doctrine Trump : paix politique, vulnérabilité opérationnelle

L’implication directe de Donald Trump dans la conclusion de l’accord n’est pas qu’un épisode diplomatique. Elle s’inscrit dans une refonte du rapport de force régional, où Washington cherche à imposer une stabilisation rapide du front sud. Son plan prévoit un désarmement graduel du Hamas et la création d’une zone démilitarisée sous supervision internationale, à l’image du modèle bosnien post-1995.

Du point de vue israélien, cette doctrine comporte un risque : en échange d’un allègement militaire, Tsahal se retrouve privée d’une profondeur stratégique essentielle face à la bande de Gaza. Les analystes du ministère de la Défense israélien craignent qu’une démilitarisation incomplète permette au Hamas ou à d’autres groupes armés de se réorganiser clandestinement.

Dans un rapport interne de l’État-major, un colonel du renseignement souligne que “le désarmement annoncé pourrait n’être que symbolique si les réseaux de commandement et de financement du Hamas ne sont pas neutralisés”. Le même document rappelle que, depuis 2023, près de 12 000 roquettes artisanales avaient été tirées depuis Gaza — preuve que la capacité offensive palestinienne reste élevée malgré les pertes subies.

Vers une nouvelle architecture sécuritaire régionale

La libération des otages ne met pas fin à la guerre invisible qui se poursuit sur le plan du renseignement, du contrôle des tunnels et de la cybersurveillance. Tsahal devra désormais composer avec une présence étrangère accrue dans sa zone d’opération historique, ce qui implique de nouveaux mécanismes de coordination tactique avec les forces internationales.

Israël étudie déjà la possibilité de redéployer des unités d’élite vers le front nord, face à la montée en puissance du Hezbollah et à la pression iranienne. Le recentrage stratégique voulu par l’accord Trump pourrait ainsi transformer Gaza en laboratoire diplomatique, mais aussi en point vulnérable du dispositif défensif israélien.

Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à notre Newsletter gratuite pour des articles captivants, du contenu exclusif et les dernières actualités.