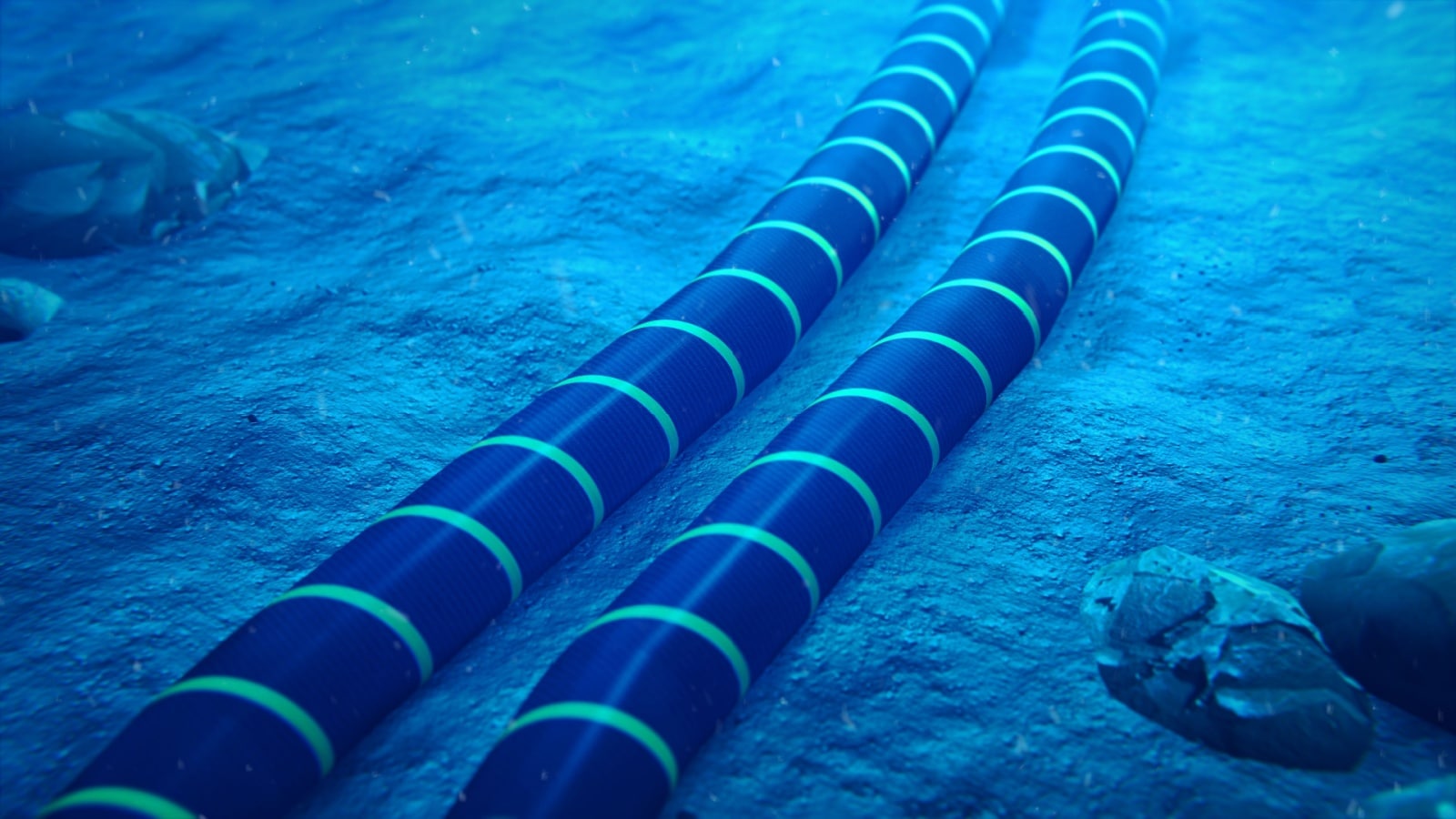

Le 6 septembre 2025, Microsoft a confirmé que plusieurs câbles sous-marins essentiels à l’acheminement du trafic Internet international avaient été sectionnés en mer Rouge. L’événement, qui entraîne des ralentissements en Asie et au Moyen-Orient, illustre la vulnérabilité d’un réseau pourtant vital pour les communications civiles, économiques et militaires. Dans un contexte régional marqué par des tensions navales et la guerre au Yémen, la panne interroge la sécurisation des infrastructures numériques maritimes.

Des câbles sous-marins sectionnés au cœur d’une zone instable

Selon Microsoft, « le trafic réseau traversant le Moyen-Orient peut connaître une latence accrue », conséquence directe de la coupure. NetBlocks, organisme indépendant basé à Londres, a ajouté que « plusieurs pays, dont l’Inde, le Pakistan et les Émirats arabes unis, subissent une dégradation notable de la connectivité Internet ».

Les câbles Internet concernés appartiennent aux systèmes SMW4 (South East Asia–Middle East–Western Europe 4) et IMEWE (India–Middle East–Western Europe). Tous deux passent au large de Djeddah, en Arabie saoudite, et constituent des routes numériques majeures reliant l’Asie à l’Europe. La zone est stratégique : la mer Rouge est un carrefour maritime vital, emprunté à la fois par les flux énergétiques et les artères numériques mondiales.

Or, elle est également traversée par des lignes de front. Le conflit yéménite, la piraterie résiduelle et la présence accrue de flottes militaires étrangères rendent tout incident suspect aux yeux des analystes. Si aucune preuve d’une action volontaire n’a pour l’instant été fournie, le doute alimente les scénarios stratégiques.

Les conséquences militaires d’une panne Internet régionale

La coupure des câbles ne touche pas uniquement les particuliers ou les entreprises. Elle affecte aussi les communications stratégiques, car l’Internet sert de support à de nombreuses infrastructures de défense modernes.

Les armées de la région, qu’il s’agisse des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite ou du Pakistan, dépendent de réseaux hybrides mêlant communications satellites et câbles sous-marins. Ces derniers offrent une bande passante incomparable pour l’échange de données opérationnelles, la gestion logistique et la coopération interalliée.

Une panne, même temporaire, accroît la dépendance aux satellites militaires ou commerciaux, plus coûteux et parfois saturés. Les opérations de cyberdéfense, les exercices conjoints et la surveillance maritime reposent en partie sur ces connexions. L’incident de septembre 2025 agit ainsi comme un rappel brutal : l’Internet militaire n’est pas une entité isolée, mais bien une extension des infrastructures civiles.

Un talon d’Achille bien connu des stratèges

Les câbles sous-marins transportent environ 99 % du trafic intercontinental. Selon le Comité international de protection des câbles, 150 à 200 incidents de ce type se produisent chaque année, la plupart dus à des accidents (ancres de navires, chalutages, séismes). Mais dans un contexte de rivalité stratégique, ils sont aussi considérés comme des cibles potentielles.

En 2017 déjà, le chef d’état-major des armées britanniques alertait sur « la menace croissante qui pèse sur les câbles sous-marins », pointant la Russie comme acteur capable de perturber ou d’espionner ces infrastructures. La guerre en Ukraine a confirmé que les câbles Internet peuvent devenir un enjeu militaire, avec des soupçons récurrents de sabotages ou d’interceptions.

La mer Rouge n’échappe pas à ce spectre. Elle concentre des intérêts divergents : présence navale américaine, bases militaires chinoises et françaises à Djibouti, et zones de guerre non stabilisées sur la rive yéménite. Dans cet environnement, chaque coupure devient un signal stratégique potentiellement inquiétant.

Hypothèses sur l’origine de l’incident

Officiellement, aucune cause n’a été confirmée. Microsoft a parlé d’un « dommage physique », sans plus de détails. Des experts techniques évoquent l’hypothèse d’une ancre ayant arraché les câbles Internet dans une zone peu profonde, un scénario plausible au vu de la densité du trafic maritime en mer Rouge.

Mais d’autres analystes soulignent la possibilité d’un sabotage, intentionnel ou opportuniste. La localisation proche des côtes yéménites, où opèrent encore des forces irrégulières capables de perturber la navigation, nourrit ces soupçons. Dans ce cas, l’incident prendrait une dimension militaire explicite : tester la résilience des réseaux, envoyer un signal de vulnérabilité ou encore perturber les communications adverses.

La durée des réparations sera déterminante. Selon un spécialiste cité par Next, une opération similaire avait déjà nécessité environ six mois, en raison de contraintes logistiques et administratives. Une telle fenêtre de vulnérabilité serait préoccupante pour les armées opérant dans la région.

Répercussions géopolitiques et sécuritaires

Pour les États riverains, l’incident souligne l’importance de protéger les routes numériques. Les forces navales pourraient être amenées à renforcer la surveillance des zones câblées, tout comme elles le font déjà pour les voies énergétiques. La France, présente à Djibouti, ou les États-Unis, via la 5e flotte basée à Bahreïn, disposent des moyens nécessaires à ce type de missions.

La Chine, qui a installé une base militaire à Djibouti en 2017, a également des intérêts directs. Ses entreprises participent à la pose et à l’exploitation de nombreux câbles internationaux. Protéger ces actifs devient un enjeu stratégique autant que commercial.

À terme, l’incident pourrait accélérer la militarisation de la protection des câbles Internet. Certains experts plaident pour l’intégration de ces infrastructures dans la catégorie des « infrastructures critiques » relevant du droit international humanitaire, afin de décourager toute attaque délibérée. Mais leur statut reste flou et leur surveillance complexe, du fait de leur dispersion mondiale.

Un futur marqué par la guerre de l’information

La coupure en mer Rouge illustre un enjeu central : la guerre de l’information ne se limite pas aux attaques cyber. Elle inclut aussi le contrôle physique des artères qui permettent la circulation des données sur Internet. Dans une stratégie hybride, endommager un câble sous-marin peut avoir plus d’impact immédiat qu’un malware sophistiqué.

Les États l’ont compris. Les États-Unis investissent dans des câbles sécurisés pour leurs communications militaires, tandis que l’Union européenne discute de plans de résilience numérique. La Russie et la Chine développent leurs propres routes de câbles pour réduire leur dépendance aux corridors existants.

Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à notre Newsletter gratuite pour des articles captivants, du contenu exclusif et les dernières actualités.

Pour plus d’actualités comme celle-ci, visitez Armees.com.